UP Board 12th Biology Exam 2024 : Most Important Question with Answers

SHARING IS CARING

If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.

UP बोर्ड 12वीं की जीव विज्ञान परीक्षा 29 फरवरी, 2024 को निर्धारित है। तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस आर्टिकल में आपको बोर्ड परीक्षा के लिए वो ही प्रश्न दिए गए है जो बोर्ड पेपर में आने जा रहे है।

यहाँ पर UP Board क्लास 12th के जीव विज्ञान (UP Board Biology Class 12th Exam 2024 VVI Most Important Question) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है जो बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किये गए है। इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर एकत्रित किया गया है, जिससे कि विद्यार्थी कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके।

यह लेख अंतिम समय में पुनरीक्षण युक्तियों के लिए आपकी वन-स्टॉप शॉप है, जिस में आपके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किये गए हैं.

ये भी पढ़े - UP Board 12th Exam 2024 : जीव विज्ञान अध्याय वार नोट्स & Important Question; पीडीएफ डाउनलोड करें

UP Board Biology Class 12th Exam 2024 VVI Most Important Question

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आभासी फल नहीं है?

(a) सेब

(b) स्ट्राबेरी

(c) अखरोट

(d) आम

उत्तर : (d) आभासी फल एक ऐसा फल है जिसमें गूदे का हिस्सा | अंडाशय से नहीं, बल्कि गूदे के बाहर कुछ आसन्न ऊतक से निर्मित होता है जिसे आभासी फल कहते हैं। उदाहरण- स्ट्राबेरी अनानास, सेब, नाशपाती आदि ।

2. दोहरा निषेचन होता है:

(a) शैवाल में

(b) कवक में

(c) अनावृतबीजी पौधों (जिम्नोस्पर्म) में

(d) आवृतबीजी पौधों (ऐन्जियोस्पर्म) में

उत्तर : (d) आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन (निषेचन की क्रिया) में नरयुग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्विगुणित केंन्द्रक का नरयुग्मक से संलयन "द्वि निषेचन " कहलाता है) होता है।

3. स्त्रियों में आर्तव चक्र ( मेन्सटुअल साइकिल ) सामान्यतः होता है-

(a) 10-11 दिनों का

(b) 28-29 दिनों का

(c) 25-26 दिनों का

(d) 17 दिनों का

उत्तर (b) स्त्रियों में आर्तव चक्र- अनिषेचित अण्डे का गर्भाशय की दीवार छोड़कर रक्त के रूप में बाहर आना रजोस्त्राव कहलाता है। मासिक चक्र 28 दिन के अंतराल पर प्रत्येक माह होता है। यह प्रक्रिया 4-5 दिन तक चलती है स्त्रियों में आर्तव चक्र एक जैविक प्रक्रिया है जिसका काल 28-29 दिनों का होता है।

4. एण्ड्रोजेन्स स्त्रावित होता है-

(a) लीडिंग कोशिकाओं द्वारा

(b) सर्टोली कोशिकाओं द्वारा

(c) स्पर्मैटिड्स द्वारा

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (a) : एण्ड्रोजेन्स कई हार्मोनों का समूह है। ये हार्मोन वृषण | | ( Testis) में पायी जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते

5. क्या पुरुष से सम्बन्धित है ?

(a) वैसेक्टोमी

(b) गोलियाँ

(c) ट्यूबेक्टोमी

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (a): वैसेक्टोमी- वैसेक्टोमी (पुरुषों में नसबन्दी ) तथा ट्यूबेक्टोमी (महिलाओं में नसबन्दी ) परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ हैं।

6. शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अण्डे में प्रवेश करने की तकनीक को क्या कहते हैं।

(a) ICSI

(b) ZIFT

(c) ICSS

(d) GIFT

उत्तर- (a) : ICSI (अन्तः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण) ।

7. अनिषेकजनन होता है-

(a) मधुमक्खी में

(b) मेढ़क में

(c) छिपकली में

(d) इनमें से कोई नहीं,

उत्तर- (a): मधुमक्खियों की कॉलोनी में तीन प्रकार की मक्खियाँ | होती हैं। नर मक्खी, रानी मक्खी एवं श्रमिक मक्खी रानी मक्खी एवं श्रमिक मक्खी निषेचित अण्डों से उत्पन्न होते हैं, मक्खी में अनिषेचित अण्डों से उत्पन्न होता है।

8. श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणामस्वरूप होता है:

(a) थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया

(b) ल्यूकीमिया

(c) हीमोफीलिया

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर : (b ) ल्यूकीमिया श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति-उत्पादन के परिणामस्वरूप होता है, जिसे 'रक्त कैंसर' भी कहा जाता है।

9 'मंगोली जड़ता ' किसके कारण होती है?

(a) लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता

(b) 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता

(c) लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता

(d) 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता ।

उत्तर : (d) 21वीं जोड़ी के अलिंग गुण सूत्रों की एकाधिसूत्रता ।

10. प्रोटीन संश्लेषण के प्रारम्भन हेतु प्रारंभक प्रकूट है:-

(a) AUG

(b) UAG

(c) UGA

(d) UAA

उत्तर : (a) AUG प्रोटीन संश्लेषण के प्रारम्भन हेतु प्रारंभक प्रकूट है।

11. विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है:

(a) डीएनए अथवा आरएनए

(b) केवल डीएनए

(c) केवल आरएनए

(d) डीएनए एवं आरएनए

उत्तर : (d) विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए दोनों होता है।

12. निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है?

(a) डार्विन फिंच

(b) आस्ट्रेलियाई मार्सुपियल

(c) जलीय स्तनी

(d) आस्ट्रेलियाई अपरास्तनी

उत्तर- (d) : किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जातियों एवं प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से शुरू होता है, जो धीरे- धीरे अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाता है। विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण कहते हैं । उपरोक्त में ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी को छोड़कर सभी इसके उदाहरण हैं।

13. गुणसूत्रों का निर्माण होता है-

(a) यूक्रोमैटिन से

(b) हेटरोक्रोमैटिन से

(c) (a) तथा (b) दोनों से

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (b): गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमैटिन एवं हेटरोक्रोमैटिन दोनों से होता है। ये मोती के रूप में जीन्स पर लगे होते हैं।

14. डेंगू (हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है-

(a) क्यूलेक्स

(b) ऐडीज

(c) ऐनोफेलीज

(d) इनमें से कोई नहीं ।

उत्तर : (b) डेंगू बुखार एक वायरस है, जो मुख्य रूप से मादा एडीज एजिप्टी नामक मच्छर द्वारा फैलता है।

15. टाइफॉइड के रोगजनक का नाम है-

(a) ऐस्कैरिस

(b) साल्मोनेला

(c) प्लैज्मोडियम

(d) अमीबा ।

उत्तर : (b ) टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। विषाणु दूषित भोजन या पानी में जीवाणु को पीने या खाने से | ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने की थी।

16. दही का निर्माण किस बैक्टीरिया के कारण होता है-

(a) लैक्टोबैसिलस

(b) लैक्टोजन

(c) माइक्रोबैक्टीरियम

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (a): यह ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। ये रॉड के आकार के होते हैं और इन्हें किण्वित खाद्य पदार्थों और पूरक आहार में पाया जा सकता है। यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है।

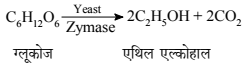

17. बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन-सी गैस बनने के कारण होता है?

(a) O_2

(b) CO_2

(c) SO_2

(d) NO_2

उत्तर (b): बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप CO_2 गैस उत्पादन के कारण होता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं।

18. जीनी अभियान्त्रिकी की नींव किस एन्जाइम की खोज से पड़ी ?

(a) प्रतिबंधन अन्तःन्यूलिएज

(b) डीएनए लाइगेज

(c) डीएनए गाइरेज

(d) डीएनए पॉलीमरेज

उत्तर- (a): प्रतिबंधन एन्जाइम की खोज लगभग 1960-70 ई. के मध्य हुयी। वर्नर अर्बर, हैमिल्टन ओ. स्मिथ एवं डेनियल नाथन्स ने इस खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बैक्टीरियोफेज पर शोध करते हुए वर्नर ने देखा कि बैक्टीरियोफेज कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। अर्बर ने मत प्रस्तुत किया कि बैक्टीरियोफेज के विखण्डन में किसी प्रकार का एन्जाइम शामिल है। लिन एवं अर्बर ने सफलतापूर्वक इस एन्जाइम को बैक्टीरियोफेज से पृथक किया। वर्ष 1978 में अर्बर, स्मिथ एवं नाथन्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

19. प्रतिबन्धन एण्डोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है?

(a) डीएनए के पुनर्योजन अणु

(b) आरएनए के पुनर्योजन अणु

(c) डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- (a) : प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लियेज एन्जाइम DNA के पैलिन्ड्रोम्स को काटने का कार्य करता है, जिससे इन खण्डों को वाहक DNA से जोड़कर पुनर्योगज DNA (Recombinant DNA) बनाया जाता है।

20. खाद्य-श्रृंखला में मनुष्य है-

(a) उत्पादक

(b) अपघटनकर्ता

(c) उपभोक्ता

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (c) : उपभोक्ता - पारिस्थितिक तंत्र में पर्णहरिम युक्त हरे पौधे भोजन निर्माता होते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है । अन्य सभी जन्तु उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य शृंखला की इस श्रेणी में मनुष्य द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है।

21. निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी सम्बन्ध स्थापित करते हैं ?

(a) राइजोबियम

(b) माइकोराइजा

(c) नॉस्टॉक

(d) (a) और (b) दोनों

उत्तर- (d) : राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों के लेग्यूम्स में पाये जाते हैं। ये सहजीविता के माध्यम से पौधों एवं स्वयं दोनों को लाभ पहुँचाते हैं। माइकोराइजा बैक्टीरिया सहजीविता द्वारा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है।

22. जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है-

(a) मरुस्थलीकरण

(b) विकिरण

(c) वनों का कटाव

(d) इनमें से कोई नहीं ।

उत्तर- (c): पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक पेड़-पौधे ही सभी जीवधारियों के अस्तित्व का आधार हैं। आदि काल में मनुष्य भी जंगलों में ही निवास करता था। जंगलों से मनुष्य एवं अन्य जीवों को भोजन से लेकर औषधि की सुविधाएँ मिल जाती हैं। पौधों के द्वारा जीवाधारियों को ऑक्सीजन मिलता है। यदि वन का नाश होगा, तो वर्षा की कमी उत्पन्न होगी और कमी से भूमि बंजर एवं मरूस्थल होंगे। पेड़-पौधे कई हानिकारक गैसों का अवशोषण भी करते हैं।

23. घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र कुकरैल स्थित है-

(a) प्रयागराज में

(b) लखनऊ में

(c) वाराणसी में

(d) लखीमपुर खीरी में

उत्तर : (b) घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र कुकरैल लखनऊ में स्थित है।

24. अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कब मनाया जाता है?

(a) 22 मई

(b) 10 मई

(c) 17 मई

(d) 20 मई

उत्तर- (a): अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।

25. एक लघुगणकीय पैमाने पर टैक्सा की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रजातियों की समृद्धि और क्षेत्र के बीच संबंध एक है।

(a) आयताकार अतिपरवलय

(b) सरल रेखा

(c) सिग्माभ वक्र

(d) ज्या वक्र

उत्तर- (b): एक लघुगणकीय पैमाने पर टैक्सा की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रजातियों की समृद्धि और क्षेत्र के बीच संबंध एक सरल रेखा में होती है।

(निश्चित उत्तरीय प्रश्न)

1. जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों का नाम लिखिए ।

उत्तर- नारियल, वैलिसनेरिया ।

2. पीटम कहाँ स्थित होता है? इसका क्या कार्य है?

उत्तर : टेपीटम परागकोष में स्थित होता है। यह परागकण का पोषण करता है तथा उनका विकास करता है।

3. आर्तव चक्र क्या है ?

उत्तर- आर्तव चक्र- प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय की दीवार तोड़कर अनिषेचित अण्डाणु का रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। यह प्रावस्था आर्तव (मासिक) प्रावस्था (Menstruation phase) कहलाती है । 11-12 वर्ष की उम्र में आर्तव चक्र प्रारम्भ होता है जिसे रजोदर्शन (Menarche ) कहा जाता है एवं 40-45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है जिसे रजनोवृत्ति (Menopause) कहा जाता है।

4. अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित दो गोनेडोट्रॉपिन हॉर्मोनों के नाम लिखिए।

उत्तर: अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रॉपिन हॉर्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं।

5. 'पात्रे निषेचन' को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर : 'पात्रे निषेचन' या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ( IVF) निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अण्डाशय से अंड़े निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है।

6. IUD का पूरा रूप लिखिए।

उत्तर : IUD का पूरा रूप - अंतः गर्भाशयी युक्ति (Intravterine Device)

7. मेण्डल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था ?

उत्तर : मेण्डेल ने मटर के पौधों में सात जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था।

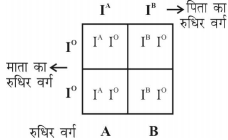

8. रक्त समूह 'O' वाली एक स्त्री का विवाह, रक्त समूह 'AB' वाले पुरुष के साथ होता है। उनके बच्चों में कौन-कौन से रक्त समूह होने की सम्भावना है?

उत्तर : O तथा AB रुधिर वर्ग वाले माता-पिता की संतानों का रुधिर वर्ग A तथा B हो सकता है।

9. rDNA में 'r' क्या है?

उत्तर : r DNA में 'r' पुनः संयोजक (Recombinant) हैं।

10. आनुवंशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: आनुवंशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) आनुवंशिक कूट त्रिक होता है।

(ii) आनुवंशिक कूट अपहासित कूट होते हैं।

11. चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए।

उत्तर: चर घातांकी वृद्धि समीकरण

12. अनुकूलीय विकिरण पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर- अनुकूलीय विकिरण- किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जातियों (प्रजातियों) के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से शुरू होता है, जो धीरे-धीरे अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाता है। विकास का यह प्रक्रम अनुकूली विकिरण (adaptive radiation) कहलाता है।

13. किस पैथोजन के कारण हाथीपाँव (एलिफैन्टिएसिस ) रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से सम्बन्धित है?

उत्तर: हांथीपाँव (फाइलेरिया) संघ निर्मेटोडा का परजीवी वाउचेरेरिया बैक्रॉफ्टी के संक्रमण से होता है।

14. फाइलेरिया रोग के रोगकारक का जन्तु-वैज्ञानिक नाम लिखिए।

उत्तर : फाइलेरिया संघ निमैटोड़ा का परजीवी वाउचेरेरिया वैक्रॉफ्टी के संक्रमण से होता है।

15. दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए।

उत्तर: दूध से दही बनाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं।

16. वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीवों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर - सूक्ष्म जीव वाहित मल उपचार की द्वितीयक श्रेणी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे- एक्रमोबैक्टर, प्रोस्थियोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास आदि अपघटन प्रक्रिया द्वारा शैवाल उत्पन्न करते हैं। स्वपोषी शैवाल भोजन निर्माण की प्रक्रिया

द्वारा CO2 के मदद से जल व O2 की मात्रा बढ़ाते हैं । इस प्रकार दूषित जल का BOD स्तर कम होता है एवं हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

17. उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणुभोजी के डीएनए को काटता है-

उत्तर : रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एन्जाइम जो जीवाणुभोजी के डीएनए को काटता है।

18. जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए ।

उत्तर- जैव-प्रबलीकरण (Biofortification) : उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसे पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है, जिनमें खनिज, लवण, विटामिन, पूर्ण प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा, आदि पदार्थों की पूर्ण मात्रा पाई जाए और स्वास्थ्यवर्द्धता का स्तर बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया को जैव - प्रबलीकरण (Biofortification) कहते हैं। उदाहरण- सुनहरा चावल (Golden rice) जो विटामिन A से भरपूर है ।

19. निकेत को परिभाषित कीजिए ।

उत्तर : निकेत (Niche) वह स्थान विशेष ( प्राकृतिक परिवेश) हैं, जहाँ जीव अपने जीवीय सम्बन्धों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलनों, शरीर क्रियात्मक समायोजनों तथा विकसित व्यवहारों के स्वभाव को निर्धारित करता है।

20. राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए ।

उत्तर : राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(i) पशु, पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना है।

(ii) शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना है

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

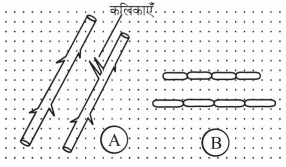

1. कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त दो उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र भी बनाइए ।

उत्तर- उच्च श्रेणी के पौधों में बीज (अण्डाशय एवं बीजाण्ड) को छोड़कर शेष कायिक भाग से नये पौधे के निर्माण को कायिक प्रवर्धन (Vegetative propagation) कहा जाता है। इस विधि द्वारा निर्मित पौधों की आकारिकी एवं आनुवंशिकी संरचना मातृ पादप ( Parent plant) के समान ही होती है।

कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं-

(i) प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन (Natural vegetative reproduction)

(ii) कृत्रिम कायिक प्रवर्धन (Artificial vegetative reproduction)

कायिक प्रवर्धन के उदाहरण-

(a) कलम द्वारा (Cutting ) - इस विधि में तने (कलिका युक्त) के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर उसे उचित स्थान पर मिट्टी में दबा देते हैं। इन टुकड़ों को दो विधि से भूमि में दबाया जाता है। गुलाब, कैक्टस, अनन्नास, गुड़हल जैसे पौधों के तने को भूमि में उर्ध्व दिशा में दबाया जाता है। इसे खड़ी कलम कहते हैं। कुछ दिन बाद इनकी कलिकाओं से नये पौधे बन जाते हैं। गन्ने के कलम को भूमि में क्षैतिज दिशा में दबाया जाता है, इसे पड़ी कलम कहते हैं।

(b) गूटी बाँधना (Goatee ) - इस विधि में पौधे की शाखा को छीलकर उस पर खादयुक्त मिट्टी लगाकर टाट लपेट दी जाती है। इस मिट्टी को तब तक नम रखा जाता है, जब तक इसमें अपस्थानिक जड़ें न विकसित हों। फिर इस शाखा को गुटी के पिछले भाग से काटकर गिट्टी में लगाने पर नया पौधा विकसित होता है। उदाहरण- अमरूद, संतरा आदि ।

2. परागकोष के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं?

उत्तर - परागकोष के परागकण टैपीज से भोजन प्राप्त करते हैं।

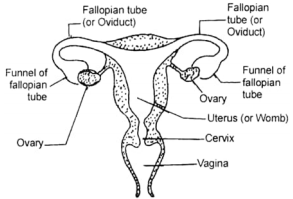

3. मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए ।

उत्तर : मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र-

4. 'नस्ल' शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के कोई दो उद्देश्य लिखिए।

उत्तर- नस्ल - पालतू पशुओं के वर्गीकरण का एक सूचक है, जिसमें उनके रूप-रंग, व्यवहार आदि लक्षणों के आधार पर एक ही प्रजाति के जानवरों को भिन्न-भिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पशुओं के उत्पादन तथा उनकी वांछित गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश के दो जातियों के मध्य प्रजनन कराया जाता है।

5. ZIFT एवं MTP का पूरा रूप लिखिए ।

उत्तर: ZIFT - जीगॉट इन्ट्रा फॉलिंपियन ट्रान्सफर ।

MTP- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ।

6. IVF तथा GIFT का पूरा रूप लिखिए।

उत्तर: IVF का पूरा नाम - इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (In Vitro Fertilization)।

GIFT का पूरा नाम - गैमीट इन्ट्रा फैलोपियन ट्रान्सफर (Gamete Intra Fallopian Transfer) |

7. टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर्स सिण्ड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?

उत्तर : टर्नर - टर्नर सिण्ड्रोम गुणसूत्र से संबंधित रोग है । इस रोग में मादा का X गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र से गायब हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है।

क्लाइनफेल्टर्स - क्लाइनफेल्टर्स सिण्ड्रोम गुणसूत्र से संबन्धित रोग है। इस रोग में X गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि ( XXY ) बन जाती है। यह रोग पुरुषों में होता है । अतः क्लाइनफेल्टर्स में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है।

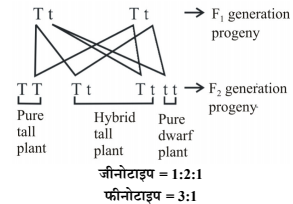

8. मेण्डल के पृथक्करण के नियम' को समझाइए |

उत्तर- मेण्डल के पृथक्करण का नियम (Law of Segregation) - मेण्डल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता (Purity of gametes) का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग-अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है। इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं।

जैसे- जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वयं संकरण कराया जाता हैं, तो बनने वाली संततियों में फिर से लम्बेपन एवं बौनेपन का लक्षण परिलक्षित होता है।

9. डीएनए में पाई जाने वाली चार न्यूक्लिओटाइड इकाइयों के नाम लिखिए।

उत्तर : डी. एन. ए में पाई जाने वाली चार न्यूक्लिओटाइड इकाइयों के नाम हैं- (i) एडिनीन (ii) ग्वानीन (iii) थायमीन (iv) साइटोसीन

10. प्यूरीन और पिरिमिडीन क्षारों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: प्यूरीन क्षार ( Purine base ) - इस प्रकार के क्षारों में दो बंद श्रृंखलाएँ होती हैं। एडिनीन तथा ग्वानीन दो प्रकार के प्यूरीन क्षार हैं।

पिरिमिडीन क्षार (Pyrimidine base )- इनमें एक ही बंद श्रृंखला होती है। साइटोसीन, थाइमीन तथा यूरैसिल ये तीनो पिरिमिडीन क्षार हैं।

11. स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन-किन गैसों का उपयोग किया था?

उत्तर- स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में हाइड्रोजन (H2), अमोनिया (NH3), मेथेन (CH4), जलवाष्प (H2O) गैसों का उपयोग किया था ।

12. डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धान्त - डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या बढ़ने पर पादपों व जन्तुओं में संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा 'योग्यतम् का चयन' होता है । हर्बट स्पेन्सर ने इसे 'योग्यतम् की उत्तरजीविता' कहा। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास 'डार्विनवाद' का सिद्धान्त था । डार्विन ने सन् 1859 में 'जातियों की उत्पत्ति' (Origin of Species) नामक शोधपत्र निकाला, जिसमें वैज्ञानिक वैलेस भी शामिल थे।

13. शारीरिक रोध एवं कार्यकीय रोध ।

उत्तर - शारीरिक रोध (Physical Barrier) : बाह्य जीवों के शरीर में रोगाणुओं को घुसने से रोकने में त्वचा की मुख्य भूमिका होती है । श्वसन जठरांत्र (Gastrointestinal ) एवं जनन पथ को ढकने वाली एपीथिलियम की श्लेष्मा झिल्लियाँ (Mucous Memberane) भी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकती हैं।

कार्यकीय रोध (Physiological Barrier) – इस प्रकार के रोध शरीर के विभिन्न भागों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं । आमाशय में HCI अम्ल, मुँह में लार एवं आँखों के आँसू आदि सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं।

14. मलेरिया रोग कैसे फैलता है? इसके रोकथाम के उपाय लिखिए।

उत्तर : मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।

मलेरिया के रोकथाम के उपाय-

(i) घरों में DDT या फ्लिट छिड़ककर या नैफ्था गन्धक पाइरीप्रम और तार कैम्फर जलाकर मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए ।

(ii) आवसीय क्षेत्रों एवं उसके आस-पास में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए।

15. उन सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनसे साइक्लोस्पोरिन - ए (प्रतिरक्षानिषेधात्मक औषधि) तथा स्टैटिन (रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक) को प्राप्त किया जाता है।

उत्तर : साइक्लोस्पेरिन - ए ( प्रतिरक्षानिषेधात्मक औषधि) कवक ट्राइकोडमी तथा स्टैटिन (रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक ) मोनस्कस परप्यूरस से प्राप्त होता है ।

16. 'समयुग्मजी - एलील जोड़ा' से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए ।

उत्तर: समयुग्मजी - एलील जोड़ा (Homozygous-allelic (pair ) - समानरूप के दो जीन (एक जोड़ा ) जो किसी एक लक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे पौधों की लम्बाई के लिए (TT) शुद्ध लम्बे का प्रतिनिधित्व करता है तथा (tt) शुद्ध बौने पौधों का प्रतिनिधित्व करता है ।

17. पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है?

उत्तर: पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता निम्नलिखित हैं-

(i) वातावरणीय असन्तुलन जैसे- ठण्डा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता अथवा अधिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाले पौधों का निर्माण ।

(ii) खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, जैसे- गोल्डन राइस का विकास, जिसमें विटामिन A की प्रचुर मात्रा पायी जाती है।

(iii) मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाना।

(iv) पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि ।

(v) पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास।

18. बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर : बायोरिएक्टर - बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है, जिसमें सूक्ष्मजीवों, पादपों, जन्तुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एन्जाइम्स आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वाँछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ जैसे- आधारी पदार्थ, ताप, pH, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन, आदि उपलब्ध कराता है। व्यावसायिक दृष्टि से वाँछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100-1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जा सकता है।

19. उपयुक्त उदाहरणों के साथ सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर: सहोपकारिता (Mutualism) : सहोपकारिता ( सहजीविता) वह प्रक्रिया है, जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है । उदाहरण के लिए राइजोबियम जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी पदार्थ नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसी क्रिया में पौधे सूक्ष्म जीवों को भोजन (कार्बोहाइड्रेड) प्रदान करते हैं । इसका एक अन्य उदाहरण लाइकेन का पौधा है। यह कवक एवं

प्रकाश संश्लेषी शैवाल के सहयोग से बनता है ।

20. वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है?

उत्तर: वन्य जीवों का संरक्षण - वन्य में वन्य जीव पारिस्थितिक तन्त्र के जैविक घटक (biotic factors) होते हैं। ये वन्य में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जायेगा तो वन्य में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जायेगा जिससे वहाँ पारिस्थितिक तंत्र में असन्तुलन की स्थिति आ जायेगी।

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

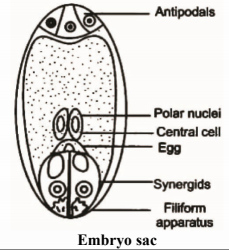

1. भ्रूण कोष पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : भ्रूण कोष- यह गुरुबीजाणुधानी में धँसी लगभग अण्डाकार युग्मकोद्भिद् संरचना होती है। भ्रूणकोष अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोस स्तर द्वारा घिरा होता है । अन्दर की ओर यह सात कोशिकाओं युक्त होता है- एक बड़ी द्विकेन्द्रकीय या द्विगुणित केन्द्रीय ध्रुवीय कोशिका, तीन अगुणित बीजाण्डद्वारी कोशिकाएँ व तीन निभागी कोशिकाएँ। बीजाण्डद्वारी कोशिकाएँ एक बड़ी अण्ड कोशिका व दो सहायक कोशिकाएँ। बीजाण्डद्वारी कोशिकाएँ एक बड़ी अण्ड कोशिका व दो सहायक कोशिकाओं के साथ अण्ड उपकरण बनाती है । निभागी कोशिकाएँ प्रतिमुखी कोशिकाएँ भी कहलाती हैं। भ्रूण कोष की सभी कोशिकाएँ जीवद्रव तन्तु (Plasmodesmata) द्वारा जुड़ी होती हैं।

2. विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए:

उत्तर: विपुंसन (Emasculation) : सबसे पहले द्विलिंगी पुष्पीय पादप में पराग के प्रस्फुटन से पहले ही पुष्प कलिका से परागकोष को एक चिमटी की सहायता से निकाला जाता है। परागकोश निकालने की इस विधि को विपुंसन कहते हैं। अलग किये हुए पुष्प को उचित आकार की थैली में रखकर बन्द कर देते हैं। यह थैली बटर पेपर (पतले कागज) की बनी होती है। इस विधि से वर्तिकाय को अवांछित परागों से बचाया जाता है, इसे बैगिंग या थैली लगाना कहते हैं। वर्तिका के परिपक्व होने पर इच्छित पुष्प के पराग को वर्तिका पर डाल दिया जाता है तथा फिर से थैली को बन्द कर दिया जाता है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्त्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है।

3. मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : निषेचन क्रिया- मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास होता है। यह भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है । मनुष्य के भ्रूणीय विकास का प्रारम्भ निषेचन से होता है । मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में मैथुन (सम्भोग) के समय पुरुष द्वारा छोड़े हुए वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं में से एक अगुणित अण्डाणु से समेकित हो जाता है और एक द्विगुणित रचना युग्मनज बनाता है । समेकन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं।

निषेचन क्रिया में मादा युग्मक या अण्डाणु सम्पूर्ण रूप में किन्तु नर युग्मक अर्थात् शुक्राणु का केवल केन्द्रक ही भाग लेता है । मैथुन से निषेचन तक की वास्तविक क्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं-

1. शुक्राणु का अण्डाणु की ओर पहुँचना

2. समूहन प्रक्रिया

3. संधारण

4. शुक्राणु द्वारा अण्डाणु का बेधन

5. अण्डाणु का सक्रियण

6. शुक्राणु तथा अण्डाणु के केन्द्रक का संलयन

4. प्लेसेण्टा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : प्लेसेण्टा (Placenta ) : अपरा एक संयुक्त संरचना है, जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है। भ्रूण के रोपण के समय कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्ट्रेरॉन हार्मोन के कारण गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके भ्रूण की विशिष्ट तथा गर्भाशय की भित्ति से अपरा (placenta ) का निर्माण होता हैं। यह क्रिया गर्भाधान (conception) कहलाती है। अपरा बढ़ते भ्रूण

के विकास में महत्वपूर्ण होता है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है:-

(a) भ्रूण का पोषण (Nutrition of embryo) : भ्रूण अपरा द्वारा विशेष नलिकाओं से माता के गर्भ से जुड़ा होता है । इन्हीं नलिकाओं से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता हैं । भ्रूण माता के गर्भ की रुधिर वाहिनियों से जुड़ा होता है तथा पचे हुए भोज्य

पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है ।

(b) श्वसन (Respiration of embryo) : अपरा की सहायता से माता की रुधिर वाहिनियों सें O2 गैस तथा CO2 गैस का आदान-प्रदान भ्रूण की रुधिर वाहिनियों तक होता है।

(c) उत्सर्जन (Excretion of embryo) : भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ अपरा की सहायता से भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में स्थानान्तरित होते हैं तथा माता के रुधिर वाहिनियों से उत्सर्जित हो जाते हैं।

(d) हॉर्मोन्स का स्त्रावण (Secretion of hormones) : अपरा विभिन्न प्रकार के प्रजनन हेतु उपयुक्त हॉर्मोन्स जैसे- प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन्स, जरायु, गोनैडोट्रॉपिन एवं प्रसव के लिए रिलैक्सिन एवं ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स का स्रावण करता है, जिससे

गर्भावस्था सुचारू रूप से बनी रहती है।

5. बंध्य दंपत्तियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- ऐसे स्त्री या पुरुष जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, बंध्य दम्पत्ति कहलाते हैं तथा इस घटना को बंध्यता कहा जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं एवं यह कमी स्त्री व पुरुष दोनों में हो सकती है। इसके लिए केवल स्त्री को दोष देना उचित नहीं होता है। अतः हमारे समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग केवल स्त्री को ही दोषी न समझें आजकल कृत्रिम सहायक जनन प्रौद्योगिकी के कई साधन विकसित हो चुके हैं जैसे- स्वपात्रे निषेचन ( In-vitro fertilization-IVF) कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त संतान को परखनली शिशु (Test tube baby) कहा जाता है।

अंतः डिम्बवाहिनी स्थानान्तरण (Zygote intra fallopian transfer) - ऐसी स्त्रियाँ जिनकी अण्डवाहिनी (oviduct) में विकृति आ जाती है, उनके अण्डाणु (ovum) को बाहर प्रयोगशाला में पुरूष शुक्राणु के साथ उचित गर्भाशयी वातावरण में निषेचन (Fertilization) कराया जाता है एवं भ्रूणीय विकास की 8-ब्लास्टोमीयर अवस्था में भ्रूण को माता की फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतः डिम्बवाहिनी स्थानान्तरण (Zygote Intra Fallopian Transfer - ZIFT) कहा जाता है।

अंतः गर्भाशयी स्थानान्तरण (Intra Uterine Transfer IUT ) - इस प्रक्रिया में 8 - ब्लास्टोमीयर से अधिक अवस्था वाले भ्रूण को सीधे स्त्री के गर्भाशय ( uterus) में स्थानान्तरित कर देते हैं । जीव निषेचन ( Invivo Fertilization ) - ऐसी स्त्रियाँ जो

गर्भधारण नहीं कर पाती अर्थात् जिनके गर्भ में बच्चा (भ्रूण) टिक नहीं पाता उनमें निषेचन के बाद जाइगोट से बनने वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानान्तरित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को जीव निषेचन कहा जाता है।

युग्मक अन्तः निक्षेपण (Gamete Intra Fallopian Transfer- GIFT) - ऐसी स्त्रियों के अण्डाणु में विकृति रहती है या वे ठीक प्रकार से नहीं बन पाते हैं। ऐसी स्थिति में दाता (Donar) स्त्री से अण्डाणु लेकर माता के फैलोपीयन नलिका में

स्थापित किया जाता है एवं निषेचन कराया जाता है।

अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण (Intra Cytoplasmic Sperm Injection ICSI) - इस विधि में शुक्राणु को सीधे ही अण्डाणु के केन्द्र में निक्षेपित किया जाता है । निषेचन होने पर भ्रूण को 1-5 दिन तक प्रयोगशाला में रखते हैं फिर इसे माता के

गर्भाशय में स्थानान्तरित किया जाता है।

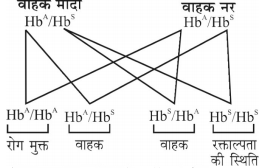

6. सिकल सेल एनीमिया (दात्र कोशिका अरक्तता) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर : सिकल सेल एनीमिया ( दात्र कोशिका अरक्तता ) - यह भी अलिंग सूत्री सहलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। दोनों ही जनक इस रोग के वाहक होते हैं। इसका नियंत्रण एलील के एकल जोड़े HbA तथा HbS द्वारा होता है। यह रोग हीमोग्लोबीन की ग्लोबीन β- श्रृंखला का अमीनो अम्ल ( ग्लूटैमिक अम्ल) के वैलीन द्वारा प्रतिस्थापित होने से प्रकट होता है। हीमोग्लोबीन ऑक्सीजन वाहक पदार्थ है, जो रक्त में O2 तथा CO2 के परिवहन में सहायक होता है । हीमोग्लोबीन के विकृत होने के कारण O2 की संवहन क्षमता रुधिर में कम हो जाता है, जिससे रक्ताल्पता की स्थिति आ जाती है। O2 की कमी के कारण हीमोग्लोबीन की आणविक संरचना विकृत हो जाती है, जिससे RBCs का आकार हँसिए के आकार का हो जाता है। इस अवस्था को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में RBCs का Hb - ऑक्सीजन परिवहन करने में असमर्थ हो जाता है। यह रोग समयुग्मकी व्यक्तियों में दिखता है । विषमयुग्मकी व्यक्ति इस रोग से मुक्त होते हैं।

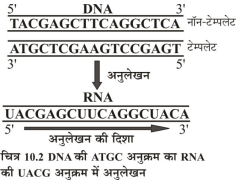

7. अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर : अनुलेखन - DNA विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का नियन्त्रण करते हैं, परन्तु DNA सीधे ही, प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं कर सकता है। अतः DNA प्रोटीन निर्माण की सूचना को mRNA के रूप में अंकित कर देते हैं तथा mRNA कोशिकाद्रव्य में जाकर प्रोटीन निर्माण करता है।

mRNA के अणुओं का संश्लेषण, DNA अणुओं के विशेष खण्डों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है | DNA अणुओं के ATGC अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के सन्देश का AUGC अनुक्रम में रूपान्तरण अनुलेखन कहलाता है । यह क्रिया विशेष प्रकार के एन्जाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिन्हें DNA निर्देशित RNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज एन्जाइम कहते हैं।

अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केन्द्रक में, कोशिका चक्र की अन्तरावस्था की G1 तथा G2 उपअवस्थाओं में होती है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है-

(a) RNA पॉलीमरेज एन्जाइम व इससे जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक ।

(b) DNA सांचा जिसका अनुलेखन होना है।

(c) चार प्रकार (ATP, GTP, UTP व CTP) के राइबोन्यूक्लियोटाइड।

(d) धातु आयन, जैसे- Mgh++।

8. उत्परिवर्तन का सिद्धान्त क्या है ? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर- उत्परिवर्तन का सिद्धान्त- जीन की रासायनिक संरचना में अकस्मात परिवर्तन के फलस्वरूप जीन की बदली हुई संरचना, जिसके लक्षण अगली पीढ़ी की संतान में परिलक्षित होते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है।

जैव विकास को समझने के लिए हॉलैण्ड के प्रकृति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज़ (1848 - 1935 ) ने आइनोथेरा लैमर्कियाना नाम पौधे की दो अलग-अलग प्रजातियाँ देखीं, जो लम्बाई, रंग, आकृति में भिन्न थीं। इन पर अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि अगली कई पीढ़ी में अलग-अलग विभिन्नताएँ वंशागत हो रही थीं। इन नये लक्षणों को उन्होंने उत्परिवर्तन नाम दिया।

उत्परिवर्तन का जैव विकास में महत्व-

(i) उत्परिवर्तन के कारण जीवों में उत्पन्न नये लक्षण अचानक एवं कम समय में उत्पन्न होते हैं।

(ii) एक जाति से मिलती-जुलती जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(iii) उत्परिवर्तन का ज्ञान होने पर कृत्रिम उत्परिवर्तन के द्वारा नयी प्रजातियों का विकास किया गया।

जैसे - कोल्चिसिन (रसायन) से जीनिया, गामा किरणों की सहायता से सोनेरा-64, शरबती-64 (गेहूँ की प्रजातियाँ) आदि।

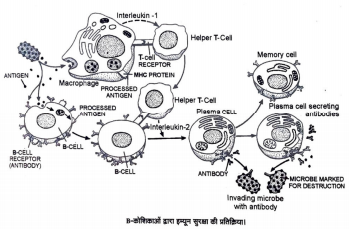

9. प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर- प्रतिरक्षी (Antibody) : एण्टी बॉडीज़ (Antibodies) या प्रतिरक्षी को ही इम्यूनोग्लोब्यूलीन कहा जाता है। ये Y - आकार की बहुलक प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये कोशिका झिल्ली की सतह पर स्थित होती हैं तथा रुधिर प्लाज्मा में घुले रहते हैं। ये प्रायः रोग जनकों को नष्ट करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में चार पेप्टाइड शृंखलाएँ होती हैं, जिनमें दो लघु श्रृंखलाएँ एवं दो बड़ी (दीर्घ श्रृंखलाएँ) होती हैं। अतः इन्हें H2L2 (High - Chain and Low Chain 2) से प्रदर्शित किया जाता है।

एण्टीबॉडीज़ मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं-

(a) Ig G (इम्यूनोग्लोब्यूलिन G ) - यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन का 80% भाग होता है। यह रुधिर, प्लाज्मा, लिम्फ में पाया जाता है। यह विकासशील भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान कर उसकी सुरक्षा करता है।

(b) Ig M (इम्यूनोग्लोब्यूलिन M) - यह प्रोटीनों की सबसे लम्बी शृंखला रखता है। यह सीरम का 5 से 10% भाग होता है । यह निम्न सांद्रित अंतःकोशिकीय ऊतक द्रव्यों में पाई जाती हैं।

(c) Ig A (इम्यूनोग्लोब्यूलिन A ) - यह सम्पूर्ण सीरम का 15 - 20% भाग होता है। मादा स्तनधारियों के दुग्ध (कोलस्ट्रम) में इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है, शिशु को माता का प्रथम दूध देना बहुत लाभकारी होता है ।

(d) lg D (इम्यूनोग्लोब्यूलिन D) - यह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। यह सम्पूर्ण सीरम का लगभग 1 प्रतिशत भाग होता है। ये B-लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं।

(e) Ig E (इम्यूनोग्लोब्यूलिन E) – ये अस्थमा, पराग ज्वर जैसे लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बेसोफिल्स की मास्ट कोशिकाओं की सतह पर पाये जाते हैं।

10. जैव उर्वरक क्या हैं? किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमण्डलीय नत्रजन (नाइट्रोजन) स्थिर करते हैं।

उत्तर- जैविक खाद (Biofertilizer) - जैविक खाद प्रमुखतः कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, जिनमें पौधों के लिए विभिन्न आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, किन्तु ये लम्बे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। ये मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधारने में अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ह्यूमस (Humus) प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होता है ।

विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे- गोबर, फलों एवं सब्जियों के छिलके, घास-भूसा, जीवों के मल-मूत्र आदि को एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ नमी, हवा की उचित मात्रा उपस्थित होती है। सूक्ष्म जीव कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में

जैव-रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये कम्पोस्ट (खाद ) में परिवर्तित हो जाते हैं। यह खाद फसलों के लिए अत्यन्त उपयोगी होता है । चूँकि यह जीवों के अवशेष से बनाया जाता है। अतः इसे जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये मिट्टी की नमी में आसानी से घुल जाते हैं तथा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके साथ-साथ जैविक खाद से मिट्टी में लाभप्रद सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ जाती है, मिट्टी में छिद्र बढ़ जाते हैं, जिससे गैसों का आदान-प्रदान आसानी से होता है। इस तरह से जैविक खाद मिट्टी की संरचना को सुधारकर, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है एवं फसल उत्पादन दर भी बढ़ाता है।

(a) नाइट्रीकरण जीवाणु (एजोबैक्टर ) - नाइट्रीकरण जीवाणु एजोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम आदि स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं।

(b) नाइट्रोसोमोनास - यह अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है ।

11. प्लाज्मिड और फॉस्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर - प्लाज्मिड (Plasmid) : जीवाणु कोशिका में केन्द्रकाभ (Nucleoid) के बाहर द्विसूत्रीय DNA अणु होता है। ये जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं। ये मुख्य गुणसूत्रीय DNA से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होते हैं। प्लाज्मिड जीन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग करने वाले वाहक होते हैं। ये जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, क्रियाओं का नियमन करते हैं एवं इनमें स्वतः गुणन (Self replication) का गुण पाया जाता है जिसके कारण इनका उपयोग क्लोन बनाने में किया जाता है।

फॉस्मिड्स (Phasmids) : कॉस्मिड्स के समान इनको भी प्लाज्मिड वाहक तथा λ फेज़ वाहक का लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इनमें एक खण्ड फेज़ DNA का होता है । फेज़ जीनोम में प्लाज्मिड का निवेश उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार जीवाणु गुणसूत्र में फेज़ DNA का निवेशन होता है ।

12. निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए:

(i) शीतनिष्क्रियता

(ii) छद्मावरण

उत्तर : (i) शीतनिष्क्रियता (Hibernation) – यह इक्टोथर्मल या शीतनिष्क्रिय जन्तुओं (cold blooded animals) जैसे एम्फिबियन तथा रेप्टाइल्स की शरद नींद (winter sleep) है जिससे वे अपने आपको ठंड से बचाते हैं। इसके लिए वे निवास स्थान, जैसे खोह, बिल, गहरी मिट्टी आदि में रहने के लिए चले जाते हैं । यहाँ शारीरिक क्रियाएँ अत्यधिक मंद हो जाती हैं । अर्थात् कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान इनकी सक्रियता उपापचयी क्रियाएँ एवं अन्य जैविक क्रिया मंद हो जाती है, इसे ही शीतनिष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण ध्रुवीय भालू, जमीनाय गिलहरी आदि ।

(ii) छद्मावरण (Camouflage) - छद्मावरण एक प्रकार का रंग या पैटर्न है जो किसी जानवर को उसके परिवेश के साथ घुलने- मिलने में मदद करता है। यह अकशेरुकी जीवों में आम हैं, जिसमें ऑक्टोपास और स्क्विड की कुछ प्रजातियों के साथ-साथ कई अन्य जानवर भी शामिल हैं। छद्मावरण का प्रयोग जन्तु खुद को शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। रंग छुपाने से एक जानवर अपने पर्यावरण में घुल-मिल जाता है, उसे शिकारियों से छिपा देता कुछ जानवरों में छद्मावरण तय किया है, जैसे कि बर्फीले उल्लू और ध्रुवीय भालू, जिनका सफेद रंग उन्हें आर्कटिक बर्फ के साथ मिश्रण करने में मदद करता है।

भैस एक प्रकार का छद्मावरण है जहाँ एक जानवर अपने वातावरण में किसी और चीज का रूप धारण कर लेता है । कुछ कीड़े, उदाहरण के लिए, अपनी छाया बदलकर खुद को पत्तियों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं।

13. जैव-विविधता का महत्व समझाइए |

उत्तर : जैव विविधता (Biodiversity) : जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान की जैव विविधता में अनेक प्रकार (प्रजातियाँ) के पौधे, जीव-जन्तु सूक्ष्म जीव आदि पाये जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएँ एवं उतने उनके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल निर्मित करता है।

वन्य जीव (Wild animal) : जब हम वन्य जीव की बात करते हैं, तो हम स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि की बात करते हैं, जो जैव विविधता में समाहित हैं ।

जैव विविधता का महत्व-

(i) भोजन के स्रोत - हरे पादप भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। अनेक जीव, जैसे-मछली, झींगा आदि का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। जन्तुओं से हमें दूध, अण्डा, माँस प्राप्त होता है।

(ii) आय का स्रोत - वन संसाधन केन्द्र व राज्य सरकार दोनों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत हैं।

(iii) पर्यावरण सन्तुलन - वन पर्यावरणीय सन्तुलन को स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रदूषण को कम करते हैं तथा जैव-विविधता बनाए रखते हैं।

(iv) विभिन्न प्रकार के तेल एवं औषधियों की आपूर्ति - चन्दन, नीम, महुआ, आदि तेलों के उत्पादन में वनों का काफी महत्त्व है। इनमें हमें अनेक लाभदायक औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं।

(v) ऑक्सीजन की पूर्ति - हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा समस्त जीवों हेतु प्राणदायक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।

(vi) घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति - प्रकृति हमें दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएँ व पशुओं के लिए, ईंधन आदि प्रदान करती हैं।

(vii) उद्योगों हेतु कच्चा माल - वनों से उद्योगों हेतु कच्चा माल जैसे - कागज, रबर, कत्था, माचिस, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होते हैं।

अतः जैव विविधता पारितंत्र एवं जीवमण्डल के संतुलन को बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है।

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

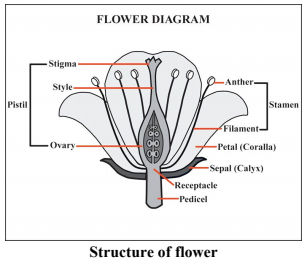

1. आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए ।

उत्तरः आवृतबीजी पुष्प की संरचना (Structure of Angiospermic Flower)- हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिनमें अनेक छोटे-बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुगन्ध, रंग एवं आकार लिए रहते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। यह एक विशेष प्रकार का रूपान्तरित प्ररोह (Modified Shoot) है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न चार चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं।

(i) बाह्यदलपुंज (Calyx) - यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को बाह्यदल (Sepal) कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं । कभी-कभी बाह्यदलपुंज के नीचे बाह्यदलों के समान एक और

अन्य चक्र होते हैं, जिन्हें अनुबाह्यदल (Epicalyx) कहते हैं ।

(ii) दलपुंज (Corolla) - यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को दल (Petal) कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं।

(iii) पुमंग (Androecium) यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसमें (नर जनन अंग) प्रायः अनेक पुंकेसर (Stamen) उपस्थित होते हैं।

(iv) जायांग (Gynoecium ) यह पुष्प का चौथा चक्र है, जिसमें (मादा जनन अंग ) प्रायः एक या एक से अधिक अण्डप या स्त्रीकेसर (Carpels) उपस्थित होते हैं।

उपरोक्त चक्रों में बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज को सहायक चक्र (Accessory whorls) तथा पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र (Necessary whorls) कहते हैं।

2. मानव के शुक्राणु व अण्डाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।

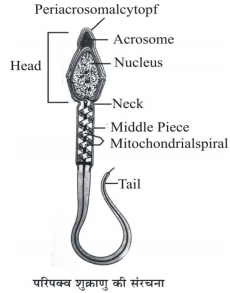

उत्तर : शुक्राणु की संरचना - प्रत्येक शुक्राणु सूक्ष्मदर्शीय, पतला एवं लम्बा (60um ) होता है। इसके निम्न चार भाग होते हैं-

(i) शीर्ष (Head ) - यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, इसके अग्र भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, इसे अग्रपिण्डक कहते हैं । अग्रपिण्डका में जल अपघटनी विकर; उदाहरण- हाइलुरोनिडेज पाया जाता है, जो निषेचन के समय अण्डाणु की झिल्ली को नष्ट करने में सहायक होता है। इसका निर्माण गाल्जीकाय से होता है ।

(ii) ग्रीवा ( Neck) - यह भाग थोड़ा छोटा होता है, जिसमें दो तारककेन्द्र होते हैं । अग्रस्थ तारक केन्द्र, प्रायः ग्रीवा में होता है तथा दूरस्थ तारककेन्द्र तारककेन्द्र शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है ।

(iii) मध्य भाग (Middle Piece ) - शुक्राणु का मध्य भाग केन्द्र शीर्ष से पतला दण्डनुमा भाग होता है, जो छोटी सी ग्रीवा ( Neck) द्वारा जुड़ा रहता है। मध्य खण्ड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो शक्ति गृह कहलाते हैं। मध्य खण्ड तथा पूँछ में पक्ष्माभ तथा कशाभ की भाँति (9+2) व्यवस्था क्रम में सूक्ष्म नलिकाएँ उपस्थित होती हैं। इन सूक्ष्मनलिकाओं पर अनेक माइटोकॉण्ड्रिया लिपटे होते हैं, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा (ATP) उत्पन्न करते हैं।

(iv) पूँछ (Tail) - यह शुक्राणु का अन्तिम लम्बा भाग होता है, जो जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है । दूरस्थ तारककेन्द्र से निर्मित अक्षीय सूत्र इसके मध्य से होकर गुजरता है। मैथुन क्रिया में लगभग 30-40 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं।

सामान्य जननक्षमता के लिए लगभग 60% शुक्राणु सामान्य आकृति एवं आकार का होना आवश्यक है, जिनमें 40% शुक्राणु तीव्र का गतिशील होने आवश्यक हैं।

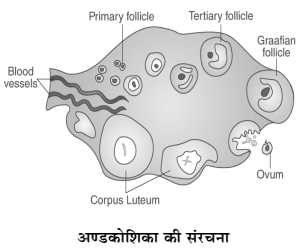

अण्डाणु की संरचना (Structure of Ovum) - मादा का अण्डाणु 0.1 मिमी व्यास का होता है । अण्डाणु के बड़े भाग में पीला पीतक होता है, जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इसके मुख्य अंग केन्द्रक, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मामेम्ब्रेन, जेली कोट कोरोना रैडिऐटा हैं।

केन्द्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा ( पीतक की बाहरी परत ) के अन्दर अनेक कोशिकांग; जैसे- माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जीकाय,प्राथमिक अण्ड कोशिका पाए जाते हैं। इसके बाहर अनेक डेस्मोसोम सूक्ष्मांकुर तथा पुटिका कोशिकाएँ पाई जाती हैं। बाह्य पुटक कोशिकाओं में भी गॉल्जीकाय, अन्तः प्रद्रव्यी जालिका, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इन बाह्य पुटक कोशिकाओं को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, जो अण्डकोशिका के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती हैं।

3. सहायक जनन प्रौद्योगिकियों की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए ।

उत्तर- सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विधियाँ निम्नलिखित हैं- स्वपात्रे निषेचन (In vitro fertilization) - कृत्रिम विधियों द्वारा संतान प्राप्त किया जा सकता है। इन विधियों द्वारा प्राप्त सन्तान को परखनली शिशु (Test Tube Baby) कहा जाता है। कुछ स्त्रियाँ जिनके अण्डवाहिनी में विकृति आ जाती है, उनके अण्डाणुओं को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में परखनली में पुरुष के शुक्राणुओं से उचित गर्भाशयी वातावरण में निषेचन करा दिया। जाता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट में भ्रूणीय विकास प्रारम्भ हो जाने पर प्रारम्भिक भ्रूण को लगभग 8 - ब्लास्टोमीयर अवस्था तक (भ्रूण) को माता की फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्तः डिम्बवाहिनी स्थानान्तरण (Zygote Intra Fallopian Transfer - ZIFT) कहा जाता है। 8- ब्लास्टोमीयर से अधिक भ्रूणीय अवस्था को सीधे माता के गर्भाशय मे स्थानान्तरित कर दिया जाता है, इस क्रिया को अंतः गर्भाशयी स्थानान्तरण ( Intra Uterine Transfer-IUT) कहा जाता है | कुछ स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है, ऐसी स्थिति में युग्मकों का निषेचन माता (स्त्री) के भीतर होने पर जाइगोट से बनने वाले भ्रूण को फैलोपी नलिका या गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है । इस क्रिया को ( Invivo Fertilization - IVF) जीव निषेचन कहते हैं। इसी प्रकार कुछ स्त्रियों में अण्डाणु नहीं बनते या ठीक प्रकार से नहीं बन पाते तो ऐसी स्त्रियों के लिए दाता स्त्री ( अण्डाणु उत्पन्न करने वाली ) से अण्डाणु प्राप्त करके फैलोपी नलिका में स्थानान्तरित किया जाता है, यह विधि ( GIFT - Gamete Intrafallopian Transfer) युग्मक अन्तः निक्षेपण कहलाती है। अन्य विधियों में शुक्राणु को सीधे ही अण्डाणु में निक्षेपित कर दिया जाता है इसे ( Intra Cytoplasmic Sperm Injection-ICSI) अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। पुरुषों में बन्ध्यता की स्थिति में वीर्य (शुक्राणु) सेचित नहीं हो पाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब शुक्राणु नर जननांगों में कम मात्रा में उत्पन्न हो या ठीक शुक्राणु न उत्पन्न हो, इस स्थिति में पुरुष (पति) के शुक्राणु को स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन ( Intra Uterine Insemination-IUI) कहा जाता है। उपरोक्त तकनीकों द्वारा भ्रूण (विकसित भ्रूण) (Proembryo) को माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इन तकनीकों में सरोगेसी तकनीक भी आजकल प्रचलित है।

ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं, परन्तु उनके गर्भ में भ्रूण अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता, तो उनके भ्रूण को किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा उसी स्त्री के गर्भ में भ्रूण वृद्धि करता है एवं वही स्त्री बच्चे को जन्म देती है । इस विधि को सरोगेसी (Surrogacy) तथा ऐसी स्त्री को, जिसने दूसरी स्त्री के भ्रूण को अपने गर्भ में पाला तथा जन्म दिया, सरोगेट माँ कहा जाता है। वास्तव में विश्व में ऐसी बहुत सी स्त्रियाँ हैं, जिनमें बांझपन (Infertility) या भ्रूण रोपण ( गर्भ में भ्रूण का न टिकना) आदि समस्याएँ रहती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरोगेसी का सहारा लिया जाता है। ऐसी तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technology) कहा जाता है। इस तकनीक द्वारा निःसंतान दम्पति को संतान का सुख प्राप्त हो सकता है।

4. वंशागति के गुणसूत्र सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

उत्तर : वंशागति के गुणसूत्र का सिद्धान्त ( Chromosomal theory of in heritance ) - सन् 1990 में डीव्रीज, कॉरेंस तथा शेरमाक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति सम्बन्धी मेण्डल के सिद्धान्तों का फिर से खोज किया, क्योंकि इस समय तक कोशिका विभाजन का ज्ञान हो चुका था । इस समय तक कोशिका विभाजन द्वारा द्विगुणित से अगुणित संरचना में परिवर्तित होने का गुण रखने वाले क्रोमोसोम की खोज हो चुकी थी। इसके साथ-साथ क्रोमोसोम के अन्य गुणों का भी पता लग चुका था और यह पाया गया कि गुणसूत्र के गुण मेण्डल के बताए गये कारक (जीन) के समान हैं। गुणसूत्र, जीन के समान युग्म में पाये जाते हैं एवं एक जीन के दो एलील समजात गुणसूत्रों के एक स्थान पर स्थित होते हैं सटन एवं बावेरी ने यह भी बताया कि क्रोमोसोम युग्म का बनना या अलग होना गुणसूत्र पर लाये गये कारकों के विसंयोजन के कारण होता है। अतः इन्होंने इस घटना को मेण्डल के सिद्धान्तों के साथ जोड़ा और वंशागति का क्रोसोसोमवाद प्रस्तुत किया।

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के बाद थॉमस हंट मॉरगन एवं उनके साथियों ने इसका प्रयोगात्मक सत्यापन किया एवं जनन उत्पादन विभेदन की नींव डाली। लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉरगन ने फल मक्खियों (ड्रोसोफिला) में द्विसंकर क्रॉस कराये, जो कि मेण्डल द्वारा मटर के पौधे पर किये गये द्विसंकर क्रॉस के समान था । मॉरगन ने पीले शरीर एवं श्वेत आँखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर एवं लाल आँखों वाली मक्खियों के साथ किया। F1 संतति का स्वयं संकरण कराया और पाया कि F2 संतति का जीनोटाइप 9 : 3 : 3 : 1 से पूर्ण रूप से भिन्न है एवं दो जीन जोड़े एक-दूसरे से विसंयोजित नहीं होते हैं। इस घटना के बाद यह पता लगा कि दो जीन जोड़े (एलील) एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। इस घटना को सहलग्नता नाम दिया गया ।

5. पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया (पीसीआर) का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है?

उत्तर- पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में छोटे-छोटे रासायनिक |संश्लेषित अल्पन्यूक्लियोटाइड, (जो DNA के पूरक होते हैं) के दो समुच्चयों एवं DNA पॉलीमरेज एन्जाइम की सहायता से इन विट्रो (पात्रे ) विधि द्वारा उपयोगी जीन की कई प्रतिलिपियाँ बनायी जाती हैं । इस तकनीक की खोज कैरी मुलिस ने सन् 1983 में की थी, जिसके लिए सन् 1993 में उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Polymerase Chain Reaction (PCR) में प्रत्येक चक्र में तीन चरण होते हैं-

(i) निष्क्रियकरण (Denaturation) : DNA द्विरज्जुक को हेलीकेज एन्जाइम से पृथक् किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वस्थाने (In-vivo) में की जाती है, जबकि स्व पात्रे (In - vitro) में DNA रज्जुकों को 95° C ताप पर 1-2 मिनट के लिए गर्म करके अलग किया जाता है।

(ii) उपक्रामक तापानुशीलन (Annealing ) : छोटे-छोटे अल्पन्यूक्लियोटाइडों को 40° C ताप पर ठण्डा करते हैं, ताकि DNA द्विगुणन के समय निर्मित प्रारम्भक अपने पृथक् DNA रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों को ठण्डा कर सकें। इस

प्रक्रिया को प्रारम्भिक बंधन कहा जाता है।

(iii) उपक्रामकों का प्रसार (Extension) : पॉलीमरेज (DNA पॉलीमरेज़) एन्जाइम टैक पॉलीमरेज़ प्रारम्भक को प्रसारित करता है एवं DNA द्विगुणन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रत्येक DNA अणु द्विगुणित प्रतिकृतिकरण द्वारा दो अणुओं का निर्माण करता है। चक्र में चरण से पुनरावृत्ति के फलस्वरूप हर बार DNA अणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। यह एक शीघ्र प्रक्रिया होती है। कुछ ही समय में DNA के एक लघु अणु से लाखों बार दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त

DNA अणुओं को क्लोनिंग, फॉरेंसिक जन्तु जाँच के परिरक्षित शरीर से DNA की प्रतिलिपियाँ बनाने में किया जाता है। PCR प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त एन्जाइम थर्मोफिल्स (थर्मस एक्वेटिक्स से उच्च ताप पर संसाधित करके प्राप्त किया जाता है।

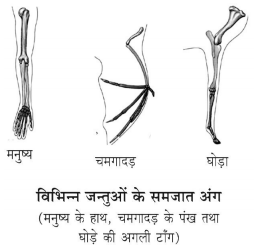

6. समजातता तथा समरूपता क्या है? इन्हें उदाहरण सहित समझाइये।

उत्तर- समजातता (Homology) या समजात अंग (Homologous Organ) - ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परन्तु कार्य के आधार पर बाह्य आकार ( रचना) में भिन्न होते हैं। इन्हें समजात अंग कहा जाता है तथा इस गुण को

समजातता कहा जाता है।

उदाहरण- पक्षी, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ एवं घोड़े के अगली टाँगों की मूल रचना समान होती है। इन सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एवं अंगुलास्थियाँ समान होती हैं, किन्तु इन भिन्न-भिन्न जन्तुओं में कार्यों के आधार पर इनकी बाह्य रचना एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। समजात अंगों से यह पुष्टि की जा सकती है कि इन जन्तुओं के पूर्वज एक ही होंगे अर्थात् इनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा ।

(b) समरूपता (Analogy ) या समरूप अंग (Analogous Organ) - ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परन्तु समान कार्य प्रदर्शित करने के फलस्वरूप इनकी बाह्य रचना समान दिखती हैं, इन्हें समरूप अंग कहा जाता है तथा इस गुण को समरूपता कहा जाता है।

उदाहरण - कीट पतंगों के पंख, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख की बाह्य रचना लगभग एक जैसी दिखायी देती हैं, परन्तु इनमें से कुछ जीव अकेशुरूकीय एवं चमगादड़, पक्षी जैसे जीव कशेरूकी होते हैं, जिससे इन अंगों की मूल रचना एक-दूसरे से भिन्न होती हैं।

7. सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्तर की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ सक्रिय तथा निष्क्रिय तथा प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए।

उत्तर : सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्तर की विशेषताएँ - विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा की निम्न विशेषताएँ हैं-

(a) प्रतिजनी विशिष्टता (Antigen Specificity ) - यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों (जीवाणु, विषाणु, कवक, आदि) के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पहचानती है।

(b) प्रतिरक्षात्मक स्मृति ( Immunological Memory ) - एक बार किसी भी प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन से प्रतिरक्षा के बाद, इस विशेष प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन की स्मृति (Memory) बनी रहती है। अगली बार इसी रोगाणु का संक्रमण होने पर प्रतिरक्षा प्रक्रिया अधिक तीव्र और शीघ्रतापूर्वक होती है। अतः एक बार किसी विशेष रोग के हो जाने पर शरीर में इस रोग के लिए स्थाई प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है।

(c) स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद (Discrimination between Self and non-self) - यह प्रतिरक्षा स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद कर सकती है। यह इस प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। शरीर के सभी

लसीका अंगों (Lymphoid organs) : जैसे थाइमस ग्रंथि, तिल्ली या प्लीहा (Spleen), लसीका गाँठे आदि के अतिरिक्त अन्य अंगों में उपस्थित लसीका ऊतक तथा लिम्फोसाइट्स (Lymphocytes) एवं प्लाज्मा कोशिकाएँ (Plasma cells)

मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है । लिम्फोसाइट्स सम्पूर्ण शरीर के एक गश्ती सेना (Mobile army) की भाँति घूम-घूमकर सुरक्षा तन्त्र के सभी भागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती हैं। लाल अस्थि मज्जा (Bone marrow) तथा थाइमस में प्रतिरक्षा तन्त्र की कोशिकाओं का निर्माण होता हैं रुधिर एवं लसीका इन कोशिकाओं के लिए यातायात मार्ग (Transportation way ) की भाँति कार्य करते हैं । लिम्फोइड अंग एवं संयोजी ऊतक (Connective tissue) इनके

रणक्षेत्र (Battle fields ) होते हैं। मैक्रोफजेज प्रतिरक्षा कार्य में अस्थाई सैनिकों के रूप में लिम्फोसाइट्स की मदद करती हैं।

सक्रिय तथा अक्रिय प्रतिरक्षा (Active and Passive Immunity) - उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती हैं-

1. सक्रिय प्रतिरक्षा (Active Immunity): यह भी दो विधियों द्वारा उपार्जित होती है-

(a) स्थायी प्रतिरक्षा रोगग्रस्त एवं इसके ठीक होने के बाद विकसित होती है। प्राकृतिक रूप से बनी एण्टीबॉडीज उस रोग के पुनः संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।

(b) सूक्ष्मजीवों के तनु घोल या मृत सूक्ष्मजीवों या रोग उत्पन्न करने वाले उनके उपापचयी पदार्थों का इन्जेक्शन देने से भी प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। ये शॉट (Shot ) कहलाते हैं जो हैजा, डिफ्थीरिया, खसरा, रेबीज, टाइफॉइड, काली खाँसी आदि

रोगों से प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं।

2. अक्रिय या निश्चेष्ट प्रतिरक्षा (Passive Immunity) : यह दो प्रकार से उपार्जित की जाती है:

(a) एण्टीबॉडीज वाले एण्टीसीरम का इन्जेक्शन लगाकर- इस विधि द्वारा किसी विशिष्ट एण्टीजन के प्रति कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा उपार्जित होती है। यह विधि पोलियों, हिपेटाइटिस तथा टिटनेस से प्रतिरक्षा के काम आती है।

(b) माता से शिशु को एण्टीबॉडीज के स्थानान्तरण द्वारा: माता के रुधिर संचरण से एण्टीबॉडीज प्लेसेन्टा द्वारा गर्भ को प्राप्त होती हैं । नवजात शिशु को माता के दुग्धपान द्वारा निश्चेष्ठ प्रतिरक्षा मिलती है। इसमें IgA एण्टीबॉडीज होती हैं। दूध में दूध बनने से पहले पहली बार बच्चे को दूध जैसा पदार्थ मिलता है उसे कोलस्ट्रम (colostrum ) कहते हैं इसमें IgA एण्टीबॉडीज प्रचुर मात्रा में होती|

8. औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर : सूक्ष्मजीव तथा औद्योगिक उत्पाद (Microbes and Industrial Products) -

(i) वाइन, बीयर तथा अन्य किण्वित ऐल्कोहॉलीय पेय पदार्थों का औद्योगिक उत्पादन (Industrial Production of Beer, Wine and Alcohols ) : वाइन, बीयर, व्हिस्की, रम व वोडका आदि ऐल्कोहॉलीय पेय यीस्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किये जाते हैं। अंगूर के रस के सकेरोमाइसीज सेरेविसी (Saccharomyces cerevisiae) तथा सैकेरोमाइसीज एलिप्सोइडियस (Saccharom- yces ellipsodideus) द्वारा किण्वन से वाइन बनती है। माल्ट या जौ रस से बीयर तैयार की जाती है। ब्यूटाइल ऐल्कोहॉल (butyl alcohol) तथा ऐसीटोन आदि बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से निर्मित होते हैं।

(ii) साइट्रिक एसिड (Citric Acid): यह मोल्ड (moulds) द्वारा किण्वन से बनता है। Penicillium शर्करा से साइट्रिक एसिड बनता है। साइट्रिक एसिड साइट्रेट्स व पेय पदार्थों के निर्माण में काम आता है।

(iii) ग्लूकोनिक व गेलिक एसिड (Gluconic Acid and Gallic Acid): Aspergillus niger शर्करा से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। Calcium gluconate गाय में Cow fever के निदान में उपयोगी होता है, जो गेलिक अम्ल Aspergillus

galomyces द्वारा निर्मित होता है। फ्यूमेरिक एसिड, सक्सीनिक एसिड तथा ऑक्लेजिक एसिड Aspergillus terreus द्वारा निर्मित होते हैं।

(iv) सिरका व ऐसीटिक एसिड (Vinegar and Acetic Acid): Mycoderma aceti या ऐसीटोबैक्टर ऐसीटी (Acetobacter aceti) नामक बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन करके सिरका व ऐसीटिक एसिड बनाये जाते हैं।

(v) ऐल्कोहॉल व ऐसीटोन (Alcohol and Acetone ) : शर्करा के घोल से ब्यूटाइन ऐल्कोहॉल व ऐसीटोन बनाने के लिए क्लॉस्ट्रिडियम ऐसीटोब्यूटाइलिकम (Clostridium acetobutylicum) जीवाणु का प्रयोग किया जाता है ।

(vi) चाय व तम्बाकू की पत्तियों को पकाना (Curing of Tobacco and Tea): कुछ बैक्टीरिया चाय व तम्बाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उनमें विशेष प्रकार की सुगन्ध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कॉफी व कोको के उत्पाद

की विधि में भी बैक्टीरिया काम में लाये जाते हैं। कोको में चॉकलेट का स्वाद बैक्टीरिया की किण्वन क्रिया के कारण होता है।

(vii) जूट व पटसन बनाना (Retting of Hemp ) : पटुआ या जूट के पौधों में रेशों को अलग करने के लिए इन्हें पानी के हौज में रख दिया जाता है। बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के कारण फ्लोएम के रेशे तने के अन्य ऊतकों से अलग हो जाते हैं। इन

रेशों का प्रयोग रस्सी व अन्य कई प्रकार का समान बनाने में किया जाता है।

(viii) बेकरी उद्योग में (In Baking Industry ) : डबल रोटी बनाने में यीस्ट कोशिकाओं जैसे सैकेरामाइसीज सेरेविसी (Saccharomyces cerevisiae ) का उपयोग किया जाता है।

(xi) पनीर उद्योग में (In Cheese Industry) : पेनिसिलियम कोमेमबर्टी (Penicillium comemberti) तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी (Penicillium roquiforti) द्वारा पनीर को रंग व स्वाद दिया जाता है।

9. मानव कल्याण में जैव-प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ।

उत्तर : जैव प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण में योगदान-

(i) चिकित्सा के क्षेत्र में- पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व है। इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में सम्भव है। इन औषधियों का अवांक्षित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव (Side effect) नहीं पड़ता है। अब तक लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सकीय औषधियाँ मानव प्रयोग के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं। जैव तकनीक के कारण कम खर्च एवं कम खतरे में विभिन्न प्रकार के हॉर्मोनों, प्रतिरोधी प्रतिजैविक प्रोटीन्स जैसे - इण्टरफेरॉन, टीका, जैविक अवशिष्ट पदार्थों से उपयोगी रसायनों का निर्माण, दवाइयों, विटामिन्स, स्टीरॉयड का निर्माण आदि सम्भव हो सका। इंसुलिन हार्मोन का जैव तकनीक द्वारा संश्लेषण जिसका उपयोग मधुमेह के इलाज के लिए होता है। इसी प्रकार कैंसर कारक विषाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए इंटरफेरॉन का संश्लेषण करने में, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जुकाम, रेबीज आदि के उपचार में भी किया जा सकता है।

जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में- पीड़कनाशी - प्रतिरोधी पौधों (फसलों) का विकास- पीड़कनाशी - प्रतिरोधी पौधे, पीड़कनाशकों का उपयोग कम करते हैं, अर्थात् इनकी निर्भरता कम रहती है। बीटी ( Bt) एक प्रकार का विष होता है, जो बैसीलिस थुरीनजिएनसीस में पाया जाता है। इस विष के जीन को क्लोन करके पौधों में पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए उनमें अभिव्यक्त या स्थानान्तरित किया जाता है। इस तकनीक से कई पौधों का विकास हुआ, जिसे Bt के नाम पर रखा गया। जैसे - Bt कपास, Bt मक्का, Bt आलू, Bt टमाटर आदि ।

10. समष्टि को परिभाषित कीजिए। इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर : समष्टि - किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को समिष्ट कहा जाता है।

समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ - किसी भी जीव जाति को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए तथा न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक और जाति की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वह भोजन के रूप में कर सकें। जीवों के मध्य होने वाली वे क्रियाएँ जिसमें एक जीव से दूसरे को लाभ हो अथवा दोनों को एक-दूसरे से लाभ हो, पारस्परिक क्रियाएँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, सूक्ष्म जीव पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक होते हैं एवं पौधे इन जीवों को भोजन (कार्बोहाइड्रेड, स्टार्च) आदि देते हैं। अन्तरजातीय पारस्परिक क्रियाएँ दो भिन्न जातियों की

समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। ये क्रियाएँ किसी एक जाति या दोनों के लिए लाभदायक, हानिकारक या उदासीन हो सकती हैं। लाभदायक क्रियाओं को धनात्मक पारस्परिक क्रियाएँ एवं हानिकारक क्रियाओं को ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएँ कहते हैं। जातियों में पारस्परिक क्रियाएँ एक-दूसरे सें लाभ, हानि तथा उदासीनता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-

(i) परभक्षण (Predation): परभक्षी जीव प्रायः मांसाहारी होते हैं, जो अन्य जीवों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करते हैं। ये जीव मुख्यतः जन्तुओं को मारकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिकी के अनुसार परभक्षियों का अस्तित्व में होना भी आवश्यक होता है, उदाहरण के लिए यदि पौधों को खाने वाले जीव या पौधों के उत्पाद को खाने वाले जीव अस्तित्व में न रहें, तो इनकी स्थिर ऊर्जा का खर्च भी नहीं हो पायेगा एवं नयी ऊर्जा का रूपान्तरण पुनः नहीं होगा।

परभक्षी में मुख्यतः शेर, बाघ, लकड़बग्घा ( Hyena ), लोमड़ी, कीड़े, छिपकली आदि जीव दूसरे जीवों का भक्षण करके पारिस्थितिकी में समष्टि को नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थानान्तरण में सहायक होते हैं। परभक्षी एकाहारी (Monophagous) अल्पभक्षी (Oligophagous ) तथा विविध भक्षी (Polyphagous) हो सकते हैं। परभक्षी द्वारा समष्टि नियंत्रण को पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य शृंखला क्रम में देखा जा सकता है । सर्प द्वारा भक्षण में चूहों की संख्या का क्रम रूप से कम हो जाना । स्पर्शी जातियों के मध्य स्पर्धा को कम करके समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने से परभक्षी सहायक होते हैं। कभी-कभी यदि परभक्षी अपने शिकार का अधिक भक्षण करता है, तो हो सकता है कि एक समय के बाद शिकार विलुप्त हो जाए एवं परभक्षी भी भोजन के अभाव से विलुप्त हो जाएँ। उदाहरण के लिए बहुत समय पहले डायनासोर का अस्तित्व से विलुप्त हो जाना । हालांकि डायनासोर केवल भोजन के कारण ही नहीं विलुप्त हुआ

होगा, इसके और भी कई कारण होंगे।

कुछ जन्तुओं द्वारा परभक्षी से बचने के लिए अनुकूलता का विकास करना - स्वयं को परभक्षियों या शत्रुओं से बचाने के लिए जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियाँ विकसित कर ली हैं। कुछ कीट, मेढक, गिरगिट आदि जातियों में रंग परिवर्तन करने का गुण होता है, जिससे वे स्वयं को परभक्षियों के शिकार से बचा सकते हैं। रंग परिवर्तन की क्रिया को छद्मावरण (Camouflaging ) कहा जाता है। कुछ जातियाँ विषैले पदार्थ स्रावित करती हैं, जैसे मोनार्क तितली के शरीर से विशिष्ट रसायन स्रावित होता है, जिससे ये स्वाद में खराब लगती हैं।

(ii) परजीविता (Parasitation): परजीवी जन्तु दूसरे जन्तुओं के शरीर में रहकर पोषण ग्रहण करते हैं, परजीवी, परपोषी की केवल एक ही जाति पर जीवन व्यतीत करते हैं। अतः ये परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित होते हैं। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ से आहार आपूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी (Exoparasite) कहलाते हैं। जूँ, बाह्य परजीवी की तरह निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त कुत्तों पर टिक्स (चिचिंडयाँ), समुद्री मीण, अमर बेल आदि परजीवी परपोषी की बाह्य सतह से आहार आपूर्ति करते हैं। कस्कुटा (अमरबेल ) बड़े वृक्षों पर वृद्धि करता है, विकास प्रक्रिया के दौरान इसकी पर्णहरिम और पत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह दूसरे पौधे पर रहकर अपना भोजन लेता है । साधारणतः झाड़ियों पर पीले रंग का जाल जैसा दिखाई देता है। बाह्य परजीवी के अतिरिक्त कुछ ऐसे जन्तु जो दूसरे जन्तुओं के शरीर के भीतर पाये जाते हैं, उन्हें अन्तः परजीवी (Endoparasite) कहते हैं। एस्कैरिस, फीताकृमि, बैक्टीरियोफेज आदि अन्तः परजीवी कहलाते हैं। ये जन्तु शरीर के यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, RBCs आदि में रहते हैं। परजीवियों का एक और उदाहरण अण्डपरजीविता का है। अण्डपरजीवी पक्षी अपने अण्डे को दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख देती हैं, परपोषी पक्षी अण्डे को अपना अण्डा समझकर सेती है।

इसके लिए परजीवी पक्षी के अण्डे आकार, रचना में परपोषी अण्डों के सदृश दिखते हैं, ताकि परपोषी पक्षी अण्डे को पहचान न पाए । जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूलतायें विकसित किये, जिनमें अनावश्यक अंगों का अभाव, परपोषी जन्तुओं से चिपकने के लिए चूषक अंगों का विकास, पाचन तंत्र अल्प विकसित अथवा अविकसित, उच्च जनन क्षमता आदि हैं। परजीवी विकास में जन्म से लेकर विकास तक एक या अधिक माध्यमों का सहारा लेते हैं।

उदाहरण के लिए लिवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को दो माध्यमों घोंघा एवं मछली की सहायता से पूरा करता है । इसी तरह मलेरिया परजीवी मनुष्य एवं मच्छर में रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारक होता है। परजीविता में केवल एक ही जीव को लाभ होता है।

(iii) सहोपकारिता (Symbiosis) : सहोपकारिता ( सहजीविता) वह प्रक्रिया है, जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए राइजोबियम जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसी क्रिया में पौधे सूक्ष्म जीवों को भोजन (कार्बोहाइड्रेड) प्रदान करते हैं । इसका एक अन्य उदाहरण लाइकेन का पौधा है। यह कवक एवं प्रकाश संश्लेषी शैवाल के सहयोग से बनता है । परागण एवं बीज प्रकीर्णन की क्रिया भी सहोपकारिता का एक और उदाहरण है, जिसमें कीट, जन्तु फूलों से भोजन रूपी रस, बीज आदि ग्रहण करते हैं। कुछ जन्तु बीजों को जमीन खोदकर उसके अन्दर रख देते

हैं कि वे बाद में इसे खाएँगे। लेकिन उनके द्वारा भूल जाने पर बीज से नये पौधे का जन्म होता है। इसी प्रकार मधु मक्खियाँ फूलों के रस को पाने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है, जिससे पुष्प परागण में सहायता मिलती हैं।

सहोपकारिता पारस्परिक क्रिया में पौधे एवं जन्तु का प्रायः सह विकास शामिल है। कुछ विशेष पादपों में विशिष्ट जातियों द्वारा ही परागण क्रिया हो सकती हैं अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए अंजीर की जाति केवल बर्र जाति से ही परागित हो सकती है। दूसरी अन्य जाति से नहीं। मादा बरें अंजीर के फल का प्रयोग अण्डे देने एवं लार्वा के पोषण के लिए करती है। बदले में मादा बर्रे पुष्प को परागित करती है ।

11. जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : जैव विविधता (Biodiversity) : जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान की जैव विविधता में अनेकों प्रकार (प्रजातियाँ) के पौधे, जीव-जन्तु सूक्ष्म जीव आदि पाये जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएँ एवं उतने उनके आनुवंशिक लक्षण । जैव विविधता पारिस्थितिकी का खाद्य जाल है।

वन्य जीव (Wild animal) : जब हम वन्य जीव की बात करते हैं, तो हम स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि की बात करते हैं, जो जैव विविधता में समाहित होते हैं ।

जैव विविधता का पारितंत्र के कार्यों में निम्नलिखित महत्व है-

(i) भोजन के स्रोत - हरे पादप भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। अनेक जीव, जैसे- मछली, झींगा आदि का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। जन्तुओं से हमें दूध, अण्डा, माँस प्राप्त होता है।

(ii) आय का स्रोत - वन संसाधन केन्द्र व राज्य सरकार दोनों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत हैं।

(iii) पर्यावरण सन्तुलन - वन पर्यावरणीय सन्तुलन को स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रदूषण को कम करते हैं तथा जैव-विविधता बनाए रखते हैं।

(iv) विभिन्न प्रकार के तेल एवं औषधियों की आपूर्ति - चन्दन, नीम, महुआ, आदि तेलों के उत्पादन में वनों का काफी महत्त्व है। इनमें हमें अनेक लाभदायक औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं।

(v) ऑक्सीजन की पूर्ति - हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा समस्त जीवों हेतु प्राणदायक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।

(vi) घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति - प्रकृति हमें दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएँ व पशुओं के लिए, ईंधन, आदि प्रदान करती हैं।

(vii) उद्योगों हेतु कच्चा माल - वनों से उद्योगों हेतु कच्चा माल; जैसे-कागज, रबर, कत्था, माचिस, तारपीन का तेल, आदि प्राप्त होते हैं।

अतः जैव विविधता पारितंत्र एवं जीवमण्डल के संतुलन को बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है।

ये भी पढ़े -

UPMSP UP Board Exam 2024 : यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची 10 दिसंबर को जारी होगी - जानें डिटेल

Profile

Profile Signout

Signout

Quiz

Quiz

Get latest Exam Updates

Get latest Exam Updates